積極的にリノベーションという手法を選択した建主が、自ら施工も行いたいという考えに至るのは自然な流れだと思う。

単にコスト削減という理由から、しかたなく

DIYを行うのではなく、むしろ楽しみながら地域のコミュニティーに溶け込む手段としてDIYを行う人が増えています。

リノベーションにおける最大の魅力は、これまで誰からも価値がないと思われていた建物が、

自分たちの手で甦る過程を経験すること自体にあるということに、多くの人が気づき始めたのではないでしょうか。

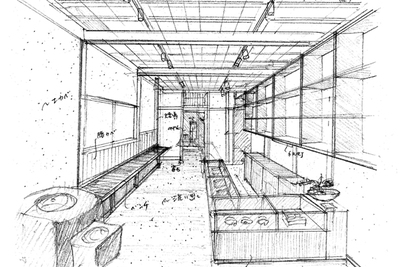

藤田九衛門商店の場合も、土壁や板張り、塗装、かまど製作等は建主直営のかたちで工事が進められました。

→塗り壁隊による活動記録はこちら

↑店舗の壁に埋め込まれた金属造形作家の

角居さんによるタグには、左官工事に携わった方々の名前が刻まれています。

藤田さんこだわりの窯や、暖簾も素敵に仕上がりました。

ロゴなどグラフィックデザインはCAMP不動産ではなく、

アンドデザインの関谷さんが担当されました。

こうして、たくさんの人の関わりを感じながら藤田九衛門商店はできました。

単に気に入ったインテリアを「買う」のではなく、共に「つくる」という意識が色濃く見えた楽しい現場でした。

ただ、建築工事が多様で複雑化している現代では、DIYではできない専門性の高い工事や調整は素人では難しいところ。

CAMP不動産では、こうした「つくる」ことに対する志向性を持つリノベオーナーのサポートも行っていこうと考えています。